Нарушенный баланс активности клеток головного мозга может быть ответственнен за предрасположенность к судорожным припадкам у больных синдромом Ангельмана

Новое исследование, проведенное американскими учеными (University of North Carolina School of Medicine), возможно, наконец-то определило скрытую причину конвульсий, которые поражают почти 90% больных с синдромом Ангельмана (вид нейропсихического расстройства с задержкой в развитии).

Новое исследование, проведенное американскими учеными (University of North Carolina School of Medicine), возможно, наконец-то определило скрытую причину конвульсий, которые поражают почти 90% больных с синдромом Ангельмана (вид нейропсихического расстройства с задержкой в развитии).

Исследование проводилось под руководством профессора Бенджамина Д. Филпота (Benjamin D. Philpot, Ph.D., professor of cell and molecular physiology, UNC) и изучало то, как конвульсии у индивидуумов с синдромом Ангельмана могут быть связаны с дисбалансом в активности специфических типов клеток мозга.

Было обнаружено, что такая распространенная патология, как дисбаланс между нервным возбуждением и торможение, может быть характерной для многих нейропсихических расстройств. Такой дисбаланс был отмечен при нескольких генетических заболеваниях, включая синдром Ретта и синдром Мартина-Белл, которые могут быть связаны с аутизмом.

Синдром Ангельмана встречается в одном из 15 тысяч новорожденных, достаточно часто его путают с церебральным параличом или аутизмом. Его характеристики, наряду с судорожными припадками, включают когнитивную задержку, тяжелое интеллектуальное отставание, проблемы с речью (минимальная речь или полное ее отсутствие), нарушения сна, беспорядочные движения кистей рук, а также расстройства движений и баланса.

Наиболее часто встречающимся генетическим дефектом при данном заболевании является нехватка экспрессии унаследованного от матери аллеля гена UBE3A в 15-й хромосоме. Такая потеря функции гена в экспериментах с животными моделями была связана с уменьшенной выработкой возбуждающего нейротрансмиттера, который повышает активность других нейронов. Однако, данное объяснение не подходит для судорожных припадков, наблюдаемых у больных с синдромом Ангельмана.

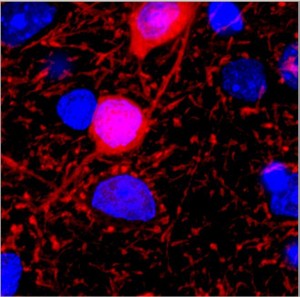

В связи с этим профессор Филпот со своими студентами изучали нейронную схему синдрома Ангельмана на мышиной модели, с аналогичными характеристиками.

Исследователи использовали электрофизиологические методы записи активности возбуждения и торможения индивидуальных нейронов.

Было зафиксировано, что нейротрансмиттеры, посылаемые тормозящими нейронами и несущие своеобразное химическое послание о прекращении активности возбуждающих нейронов, оказались дефективными.

K тому же, было выявлено, что мыши-модели с синдромом Ангельмана также имеют дефект в их тормозящих нейронах, что снижало их способность восстанавливаться после высокого уровня активности.

Ученые предполагают, что именно такое непропорциональное снижение в торможении по сравнению с возбуждением и является скрытой причиной судорожных припадков у больных с синдромом Ангельмана.